腫瘍(ガン)/再生医療

日本獣医再生医療学会に参加して(少し面白くない内容かもしれません))

お久しぶりです。院長の萩森です。

先日、日本獣医再生医療学会で講演をさせていただきました。

約1時間の講演時間でしたので、通常の発表より長く喉がカラカラでしたが、なんとか話しきりました。

(※再生医療学会では、再生細胞治療やがん免疫細胞療法といった治療の発表や講演などが行われます)

今回は、少し難しく大変面白くないかもしれませんが、私が講演した内容を少しだけお伝えしたいと思います。

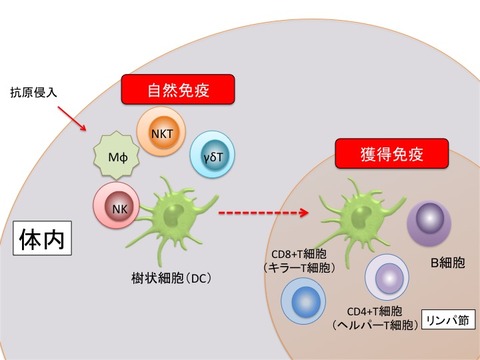

私たち人間も、動物たちも体には免疫というシステムが備わっており、その免疫には、自然免疫と獲得免疫というものがあります。

自然免疫というものは、外敵(外来抗原)が体内に侵入して来た際に、最初に攻撃する免疫のことで、マクロファージ(Mφ)、ナチュラルキラー(NK)細胞、NKT細胞、好中球(図にはない)、ガンマデルタ(γδ)T細胞などがあり、樹状(DC)細胞もこれの一種として働きます。

獲得免疫とは、自然免疫の攻撃から樹状細胞の橋渡しによって起こる一連の免疫反応で、基本的には抗原つまり外敵の目印をターゲットとして攻撃します。獲得免疫では、リンパ節で樹状細胞からリンパ球(ヘルパーT細胞、キラーT細胞、 B細胞)へと外敵の目印を教育され、活性化したリンパ球が侵入した外敵をさらに攻撃します。

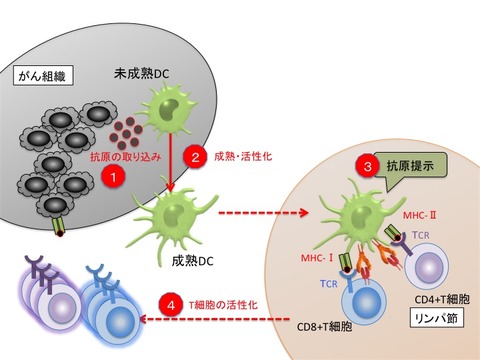

では次に、ガンの時に免疫(ここでは獲得免疫)はどう動いているのでしょうか。

①まず、未熟な(ガンと出会っていない)樹状細胞がガン細胞の抗原(目印)を食べて取り込みます

②取り込んだ樹状細胞は成熟し活性化します

③活性化した樹状細胞はリンパ節に移動し、リンパ球(ヘルパーT細胞、キラーT細胞、)へと抗原提示(外敵の目印を教育)します

④リンパ球は増殖・活性化し、抗原(ガンの目印)を見つけて攻撃します

これらの腫瘍免疫の動きを理解することがなぜ重要なのか。

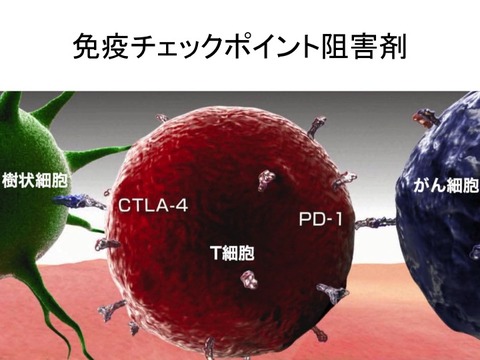

それはもちろん、当院で実施している免疫細胞療法を理解する上では必要な知識ですし、今後おそらく動物薬でも利用されるであろう免疫チェックポイント阻害剤を理解する上では最低限の知識でしょう。

人間の薬では、オプシーボ(PD-1抗体)、イピリムマブ(CTLA-4抗体)などがありますが、PD-1は上図の④(Tリンパ球とガン細胞の結合)をブロックし、CTLA-4は③(樹状細胞とTリンパ球の結合)をブロックすることにより、腫瘍免疫は抑制されています。

免疫チェックポイント阻害剤は、それらを抑えることで、ガンに対する免疫を活性化し、ガンを治療する薬で革命的なものとなっています。

以前のブログで書かせていただいたがん免疫学会でも、免疫チェックポイント阻害剤の話題が尽きなかったくらいでした。

今後、新薬をとりあえず効くという使い方ではなく、なぜその治療が効くのかや副作用などを理解し、しっかり説明・治療できるように励んでまいります。

院長 萩森

<!--

/* Font Definitions */

@font-face

{font-family:Arial;

panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;

mso-font-charset:0;

mso-generic-font-family:auto;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;}

@font-face

{font-family:"MS 明朝";

panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;

mso-font-charset:78;

mso-generic-font-family:auto;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;}

@font-face

{font-family:Century;

panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;

mso-font-charset:0;

mso-generic-font-family:auto;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;}

@font-face

{font-family:"Cambria Math";

panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;

mso-font-charset:0;

mso-generic-font-family:auto;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}

@font-face

{font-family:"\@MS 明朝";

panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;

mso-font-charset:78;

mso-generic-font-family:auto;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;}

@font-face

{font-family:Calibri;

panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;

mso-font-charset:0;

mso-generic-font-family:auto;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}

@font-face

{font-family:"Lantinghei SC Extralight";

panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

mso-font-charset:0;

mso-generic-font-family:auto;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}

@font-face

{font-family:"MS Pゴシック";

panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;

mso-font-charset:78;

mso-generic-font-family:auto;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;}

@font-face

{font-family:"\@MS Pゴシック";

panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;

mso-font-charset:78;

mso-generic-font-family:auto;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;}

/* Style Definitions */

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal

{mso-style-unhide:no;

mso-style-qformat:yes;

mso-style-parent:"";

margin:0mm;

margin-bottom:.0001pt;

text-align:justify;

text-justify:inter-ideograph;

mso-pagination:none;

font-size:12.0pt;

font-family:Century;

mso-ascii-font-family:Century;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-font-family:"MS 明朝";

mso-fareast-theme-font:minor-fareast;

mso-hansi-font-family:Century;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-font-kerning:1.0pt;}

.MsoChpDefault

{mso-style-type:export-only;

mso-default-props:yes;

font-family:Century;

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

/* Page Definitions */

@page

{mso-page-border-surround-header:no;

mso-page-border-surround-footer:no;}

@page WordSection1

{size:595.0pt 842.0pt;

margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm;

mso-header-margin:42.55pt;

mso-footer-margin:49.6pt;

mso-paper-source:0;

layout-grid:20.0pt;}

div.WordSection1

{page:WordSection1;}

-->