子宮蓄膿症

病態

子宮蓄膿症とは、細菌感染により子宮内に膿が貯留する疾患です。

その発生には黄体ホルモン(プロジェステロン)の分泌が深く関与しており、そのホルモンにより肥厚増殖した子宮内膜では、感染が起こりやすくなります。

犬では妊娠の有無にかかわらず、黄体ホルモンの分泌が約2ヶ月続くので、発情出血開始後1〜2ヶ月に発症することが多いです。

猫は交尾排卵動物(交尾をすることで、卵巣が排卵される)であり、黄体期の機会が少ないため、子宮蓄膿症は少ないですが、最近では自然排卵する猫も知られているので注意が必要です。

子宮蓄膿症には外陰部からの排膿が見られる開放型と、子宮頸管の閉鎖により排膿が見られない閉鎖型があります。一般的に閉鎖型の方が、症状が重い傾向にあります。

症状

食欲不振、元気消失、発熱、多飲多尿、嘔吐、腹部膨満、外陰部からの排膿などが認められる事があります。

猫では嘔吐、多飲多尿は顕著ではありません。

診断

血液検査

通常、白血球、CRPなどの炎症の数値が上昇します。

BUN、Creがエンドトキシン(細菌が産生する内毒素)と相関するという報告があります。

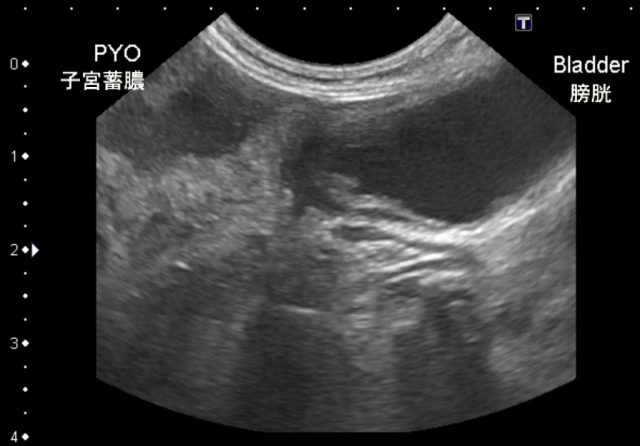

画像検査

レントゲン検査では、子宮の拡張が分かることがあります。

腹部エコー検査では子宮内の液体を確認でき、かつ子宮内膜の状態も確認できます。

治療

外科治療

子宮蓄膿症の治療は、卵巣子宮を摘出する外科手術が一般的です。

通常の避妊手術よりも術創は大きくなり、膿が腹腔内に漏れている場合は、洗浄を行います。

内科治療

プロジェステロン受容体拮抗薬(アリジン)と適切な抗生剤を使います。

アリジンはプロジェステロンの作用を一時的に抑制することで、黄体期から脱して、細菌の増殖を抑制し、子宮頚管を弛緩させることにより、排膿を促進します。

内科治療で改善を認めても、次の発情期後に再び子宮蓄膿症になる可能性は充分にあります。

つまり根本的な治療ではありません。

しかし、繁殖を考えている動物や、腎臓や心臓が悪く麻酔のリスクが高い動物には選択肢の一つになるかもしれません。